倫敦是一個偉大的城市,它深厚、包容、充滿活力。歷史的豐厚和經(jīng)濟的繁榮賦予倫敦獨特的氣質(zhì),和音樂劇一樣,倫敦的建筑藝術(shù)也是它歷史藝術(shù)傳奇中的重要部分,標志著倫敦階段性輝煌的建筑更是經(jīng)典。它彰顯著城市的發(fā)展進步歷程,是整個城市的標志和驕傲。盡管古典風格的西敏教堂,時尚簡練的倫敦眼都堪稱倫敦的驕傲。

21世紀,瑞士再保險總部大廈使人們沉浸在經(jīng)濟崛起、新風格新技術(shù)帶來的喜悅中,但也有一些人開始冷靜的反思,倫敦到底需要什么?瑞士再保險總部大廈就是一個典型的代表。

這棟大廈由英國建筑師Norman Foster設計,總高180米,是倫敦第一棟自然通風的高層辦公建筑,功能也包含底部的商場和頂層的觀景餐廳。圓形的建筑隨著高度的增加逐漸縮小,覆蓋以三角形為基本單元的

玻璃表皮。每層

平面布置有6個三角形的共享空間,但是層層的位置都不同,總體呈螺旋上升的趨勢。玻璃有兩種顏色,淺色的玻璃為

固定扇,深色的部

分包含可開啟的

上懸窗并與共享空間的位置相對應。圓形的表面上每一寸的

風壓都不同,結(jié)合可開啟的玻璃

窗,通過風壓來自然促進氣流的流動。玻璃表皮的結(jié)構(gòu)形式為雙層呼吸

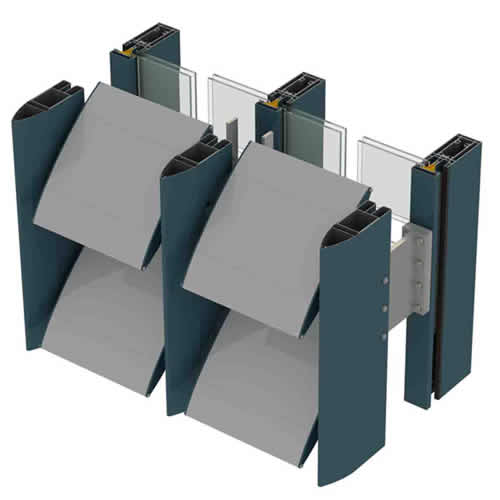

幕墻,三層為一個控制單元。它巧妙的運用表面風壓、開口位置以及內(nèi)部獨特旋轉(zhuǎn)式共享空間的相互作用來實現(xiàn)空氣與建筑的舞蹈。

雙層幕墻的具體構(gòu)造、尺寸、通風方式都經(jīng)過環(huán)境顧問嚴格的研究計算,室內(nèi)溫度分布與

遮陽系統(tǒng)也通過模擬技術(shù)來預測優(yōu)化,以保證建筑的智能化不是體現(xiàn)在高科技產(chǎn)品的運用上,而是著重建筑與自然的對話,對傳統(tǒng)的單一的建筑設計方式進行質(zhì)疑,認為建筑是科學的體系,是建筑藝術(shù)與技術(shù)的結(jié)合,是自然、生態(tài)與人的和諧對話。

瑞士再保險總部大廈不是倫敦最高的建筑,但它是獨特的。獨特的不僅是外形,增加了泰晤士河的秀美,還有它的理念--自然觀與環(huán)保概念。它的能耗只相當于同類產(chǎn)品的一半,在內(nèi)工作的人們享受著足夠的新鮮空氣和泰晤士河的視覺盛宴。這棟大廈被公認為是未來設計的典范,成為倫敦21世紀理所當然的新地標。2005年,它獲得了英國皇家建筑學院頒發(fā)的代表英國建筑界最高榮譽斯特林大獎(Stirling Prize)。

世界在發(fā)展,任何一個城市隨著經(jīng)濟的發(fā)展進步、意識形態(tài)的轉(zhuǎn)變,

標志性建筑也必然發(fā)生變化。倫敦以每十年為一個單位,進行著自然的蛻變和進化,從工業(yè)發(fā)展,經(jīng)濟振興到今天的可持續(xù)追求,它走過的路是一面鏡子,我們從中可以看到自己并決定明天我們的新地標在哪里。

與【】相關(guān)熱點資訊:

【了解更多 “” 相關(guān)信息請訪問

幕墻專區(qū) 】